Wie Kunstakademien sich für die Gesellschaft öffnen.

Einmal im Jahr öffnen viele Kunsthochschulen in Deutschland ihre Türen: Studierende präsentieren ihre Semester- und Abschlussarbeiten, Ateliers werden geputzt, Getränke gekühlt, Einladungen verschickt. Der sogenannte „Rundgang“ ist eine feste Institution im akademischen Kunstbetrieb – ebenso traditionsreich wie vorhersehbar. Doch was wäre, wenn der Rundgang einmal anders stattfinden würde? Was, wenn er nicht nur Kunst, sondern auch die Haltung der Institution zeigt?

Der Rundgang könnte viel mehr sein: ein Ort der Teilhabe, ein Möglichkeitsraum für Begegnung, ein verbindender Moment zwischen Kunsthochschule und Gesellschaft. Ein Ort, an dem nicht nur Kunst gezeigt, sondern gemeinsam gedeutet, diskutiert, erlebt wird. Kurz: ein „Dritter Ort“ im Sinne des Soziologen Ray Oldenburg – also ein Raum, der soziale Verbindung schafft, jenseits von Arbeit und Zuhause.

Was ist ein „Dritter Ort“ ?

Ray Oldenburg prägte den Begriff „Third Place“ bereits in den 1980er-Jahren, als Antwort auf die zunehmende Vereinzelung im städtischen Leben. Während der „Erste Ort“ das Zuhause und der „Zweite Ort“ der Arbeitsplatz oder die Bildungseinrichtung ist, beschreiben „Dritte Orte“ Räume der freiwilligen Begegnung: Cafés, Bibliotheken, Nachbarschaftszentren, oder auch Friseursalons und Fußballplätze. Diese Orte sind weder privat noch formal-institutionell, sondern offen, niedrigschwellig und sozial durchmischt. Sie ermöglichen Austausch auf Augenhöhe – zwischen Menschen, die sich sonst vielleicht nie begegnen würden.

Museen, Theater und Hochschulen stehen zunehmend unter Druck, sich zu öffnen. Sie sollen nicht nur zeigen, sondern zuhören. Nicht nur darstellen, sondern einladen. Nicht nur Institution sein – sondern Beziehung ermöglichen.

Was Kunsthochschulen zeigen – und was (noch) nicht

Der klassische Hochschulrundgang erfüllt in erster Linie eine Funktion der Repräsentation: Studierende zeigen, was sie im vergangenen Semester erarbeitet haben oder ihre Abschlussarbeiten. Dabei richtet sich die Präsentation häufig an ein fachlich vorgebildetes Publikum: Professor:innen, Kurator:innen, Galerist:innen, potenzielle Bewerber:innen und Alumni. Es geht um Sichtbarkeit, um Netzwerke, um Karriere. Das ist legitim – und begrenzt.

Denn häufig bleibt die Veranstaltung innerhalb der Grenzen eines kunstaffinen Publikums. Zwar sind die Türen geöffnet, aber nicht jede:r fühlt sich eingeladen oder willkommen. Wer sich nicht ohnehin mit zeitgenössischer Kunst befasst, fühlt sich oft gar nicht angesprochen.

Genau hier setzt die Idee an, den Rundgang als Dritten Ort zu denken: als eine Form temporärer Öffnung, die bewusst auf Teilhabe, Austausch und soziale Verbindung zielt. Das bedeutet nicht, die künstlerische Qualität zu vernachlässigen oder auf Professionalität zu verzichten. Es heißt vielmehr, Räume für Dialog zu schaffen – mit Menschen, die sonst vielleicht nicht kommen würden.

Wie wird ein Rundgang zum Dritten Ort?

Ein Rundgang wird nicht automatisch ein Dritter Ort, nur weil die Türen offenstehen. Es braucht eine bewusste kuratorische, gestalterische und institutionelle Entscheidung, diesen Raum anders zu denken – nicht als Bühne, sondern als Beziehung. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle.

Zunächst einmal geht es um radikale Offenheit. Das betrifft nicht nur den Eintritt (kostenfrei, ohne Anmeldung), sondern auch die Orientierung im Raum: Gibt es mehrsprachige Informationen? Gibt es eine Wegleitung für Menschen, die zum ersten Mal hier sind? Fühlen sich auch jene eingeladen, die keine akademische oder kunstaffine Vorbildung haben? Texte in Einfacher Sprache, studentische Guides oder Angebote wie „Frag mich etwas“-Buttons könnten Barrieren aktiv abbauen.

Ebenso zentral ist die Frage, ob der Rundgang „Orte der Begegnung“ bietet – nicht nur für Kunstkonsum, sondern für sozialen Austausch. Statt ausschließlich klassische Ausstellungssituationen zu schaffen, können Sitzecken, Picknickbereiche, offene Höfe oder improvisierte Cafés entstehen, die den Aufenthalt erleichtern und informelle Gespräche ermöglichen. Studierende werden zu Gastgeber:innen, nicht nur zu Ausstellenden.

Ein weiterer Schlüssel ist die aktive Einbindung lokaler Communities. Der Rundgang muss nicht nur aus Inhalten der Hochschule bestehen – er könnte auch externe Perspektiven aufnehmen. Kooperationen mit Schulen, Jugendzentren oder Nachbarschaftsinitiativen ermöglichen zusätzliche Perspektiven. Workshops für Kinder, Diskussionsformate mit Stadtteilakteur:innen oder eine Community-Wand, an der Besucher:innen ihre Eindrücke anonym hinterlassen, ermöglichen Resonanz.

Auch die „künstlerische Vermittlung“ kann neu gedacht werden. Statt klassische Führungen anzubieten, können Studierende selbst ihre Arbeiten vorstellen, z.B. als Angebot zu einem Gespräch. Warum nicht ein Format wie „Erzähl mir, was du siehst“ – bei dem das Publikum eingeladen ist, zu interpretieren, zu fragen, mitzudenken?

Schließlich kann der Rundgang auch über die Hochschulgrenzen hinaus wirken. Denkbar sind zum Beispiel Satellitenformate in der Stadt – etwa in leerstehenden Ladenlokalen, auf öffentlichen Plätzen oder in Kooperation mit bereits etablierten Dritten Orten wie Nachbarschaftscafés oder Offenen Werkstätten? Auf diese Weise wird die Kunst nicht nur ausgestellt, sondern in den Stadtraum zurückgespielt – als kollektive Erfahrung.

Beispiele, die inspirieren

International gibt es zahlreiche Beispiele, wie künstlerische Hochschulen versuchen, ihre Rundgänge oder Open Studios als gemeinschaftliche Ereignisse zu denken. In den Niederlanden etwa werden Kunstakademien zunehmend in städtische Transformationsprozesse eingebunden. Der „Open Day“ der Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam ist nicht nur Ausstellung, sondern ein großes Fest – mit Musik, Performances, Gesprächen und vielen Formaten für Kinder und die Nachbarschaft.

Auch in Glasgow, Berlin oder Helsinki gibt es studentisch initiierte Offspaces, die gezielt mit Stadtteilinitiativen kooperieren und ihre Atelieröffnungen als dialogische Plattform gestalten. Und selbst kleinere Kunsthochschulen im ländlichen Raum entwickeln Formate wie Dorfresidenzen, Wanderateliers oder Beteiligungsausstellungen – jenseits von Galerieästhetik, aber mit gesellschaftlicher Relevanz.

Von der Geste zur Haltung

Ein modifizierter Rundgang kann ein Zeichen setzen. Und er kann zeigen, dass sich eine Institution ernsthaft darum bemüht Beziehungen zu ermöglichen. Der Rundgang als Dritter Ort als Ausdruck einer Haltung: Wir öffnen uns – nicht nur räumlich, sondern auch kulturell, emotional, sozial.

Dazu gehört auch weiterzudenken. Was geschieht nach dem Rundgang? Welche Begegnungen haben Spuren hinterlassen? Können daraus neue Formate entstehen – etwa ein regelmäßiges, offenes Ateliercafé, gemeinsame Projekte mit Stadtteilakteur:innen oder ein künstlerisches Mentoringprogramm?

Fazit: Einladung statt Abgrenzung

Ein Rundgang, der als Dritter Ort gedacht ist, stellt nicht die Institution ins Zentrum, sondern die Beziehung. Er verzichtet auf Exklusivität zugunsten von Austausch, auf Exklusivität zugunsten von Resonanz. Die Kunsthochschule wird dadurch nicht weniger künstlerisch – sondern mehr gesellschaftlich. Sie wird nicht weniger professionell – sondern relevanter.

Der Rundgang wird so zu einer Einladung: „Kommt vorbei. Fragt. Mischt euch ein.“ Denn Kunst entsteht nicht nur in Ateliers – sondern in Beziehung. Genau dafür braucht es Dritte Orte.

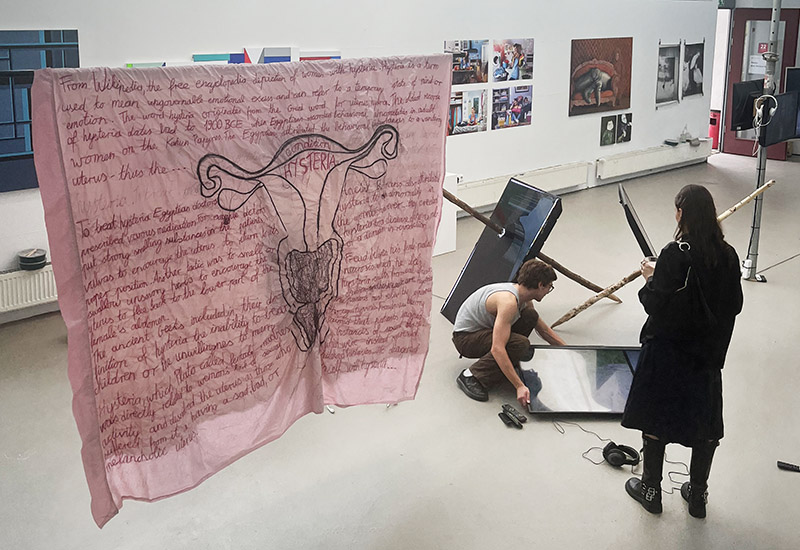

Herzlichen Dank an die Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn und das Alanus Werkhaus für den inspirierenden Rundgang. Hier sind auch die Fotos entstanden.

Text und Fotos: Simone Szymanski

.

Kunst-Student:innen in Deutschland 2024

Studienjahr 2023/2024

Zusätzliche Informationen

Die Gesamtzahl aller Studierenden an Kunst- und Musikhochschulen ist nicht exakt ausgewiesen, aber die 4,3% umfassen Verwaltungsfachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, pädagogische und theologische Hochschulen. Der Anteil der reinen Kunst-Student:innen ist daher geringer, da auch Musik und andere Fächer enthalten sind.